| 非凡十年·能源發展成就報告——深入推進能源消費方式變革 | |

| 煤炭資訊網 | 2022/10/26 10:06:16 要聞 |

黨的十八大以來,在能源安全新戰略的科學指引下,我國能源生產和消費方式發生重大變革。能源消費向清潔低碳加快轉變,生產和生活領域能效大幅提升,重點領域節能成效明顯,全社會節能意識不斷增強,能源節約型社會加快形成。 一、能源消費結構顯著優化 黨的十八大以來,我國能源消費結構顯著優化,清潔低碳成為能源結構調整的主要方向,煤炭清潔高效利用大力推進,可再生能源實現跨越式發展,電氣化進程持續加快,對我國經濟發展起到重要支撐作用。 (一)加快清潔低碳轉型步伐 我國化石能源消費總量大、強度高,需求仍在持續增長。我國能源發展的趨勢是化石能源消費總量要逐步減少,能源消費結構向清潔低碳加快轉變。十年來,我國能源結構調整突飛猛進,為生態文明建設作出重要貢獻,也為實現碳達峰、碳中和打下了堅實基礎。

煤炭消費量占比持續下降。十年間,我國煤炭消費量占能源消費總量的比重持續下降,由2012年的68.5%降至2021年的56%,下降12.5個百分點。而天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費比重不斷提升,由2012年的14.5%增至2021年的25.5%,增長11個百分點,能源消費增量有三分之二來自清潔能源。 非化石能源消費量占比持續提升。2020年我國非化石能源消費比重為15.9%,比2015年提高3.8個百分點,超額完成“十三五”規劃目標。在2021年全球能源供應緊張、歐洲多國重啟煤電的形勢下,我國非化石能源發展保持力度不減,占能源消費總量比重提高了0.7個百分點,從15.9%提高到16.6%,保持了黨的十八大以來的年平均增速,從現在到2030年,預計非化石能源消費比重將按平均每年1個百分點的速度持續增長。 (二)推進煤炭清潔高效利用 我國是傳統煤炭大國,能源消費結構中煤炭占比較大,長期以來,煤炭作為主體能源發揮了重要作用。“雙碳”目標下,煤炭領域成為減排的重點。但從中短期看,經濟社會發展依然離不開煤炭,這意味著加快煤炭清潔高效利用迫在眉睫。十年來,我國持續推進煤炭清潔高效利用,促進煤炭消費轉型升級,在有效支撐我國經濟增長的同時,單位國內生產總值煤炭消耗十年下降超過50%。

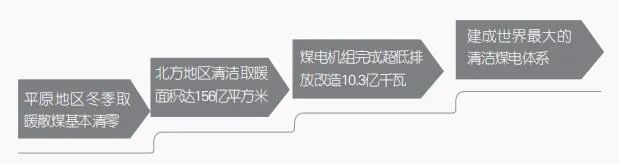

大力推進散煤綜合治理和煤炭減量替代。以京津冀及周邊地區、汾渭平原等區域為重點,因地制宜推動散煤治理,截至2021年底,完成該區域散煤治理2700萬戶左右,減少散煤消費量6000多萬噸,平原地區冬季取暖散煤基本清零。目前,北方地區清潔取暖提前完成了規劃目標,清潔取暖面積達到了156億平方米,清潔取暖率達到73.6%,累計替代散煤(含低效小鍋爐用煤)超過1.5億噸,對降低PM2.5的濃度、改善空氣質量的貢獻率超過三分之一。 通過推進熱電聯產集中供熱替代、上大壓小、清潔能源替代等措施淘汰能耗高、排放大的燃煤小鍋爐,截至2020年底,京津冀及周邊地區、汾渭平原、長三角地區每小時35蒸噸以下燃煤鍋爐基本清零,全國縣級及以上城市建成區內每小時10蒸噸以下燃煤鍋爐基本清零。 持續推動燃煤發電機組節能降耗改造。截至2021年底,火電平均供電煤耗降至302.5克標準煤/千瓦時,比2012年下降了6.9%。10.3億千瓦煤電機組完成超低排放改造,占煤電總裝機容量的93%,建成世界最大的清潔煤電體系。目前我國火電機組的超低排放技術已經領先世界,一些先進火電機組的污染物排放水平甚至優于燃氣機組。 大力實施煤電節能降碳改造、靈活性改造、供暖改造。2021年已完成改造2.4億千瓦,2022年將繼續改造2.2億千瓦,為“十四五”累計改造6億千瓦的目標奠定良好基礎。 (三)實施可再生能源替代行動 可再生能源開發利用可替代大量化石能源消耗、減少溫室氣體和污染物排放,對環境和社會發展起到重要且積極作用。十年來,我國可再生能源實現跨越式發展。 “十三五”期間,我國可再生能源開發利用規模穩居世界第一。2020年我國可再生能源利用總量達6.8億噸標準煤,占一次能源消費總量的13.6%,為我國如期實現2020年非化石能源消費占比達到15%的莊嚴承諾、推動能源結構調整和綠色低碳轉型作出積極貢獻。其中,可再生能源發電量2.2萬億千瓦時,占全部發電量的29.1%,較2012年增長9.5個百分點。主要流域水電、風電、光伏發電利用率分別達到97%、97%、98%;可再生能源非電利用量約5000萬噸標準煤。 2021年,我國可再生能源開發利用規模達到7.53億噸標準煤,可再生能源消費比重從2012年的近9%提高到2021年的超過14%,減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物排放量分別約達20.7億噸、40萬噸、45萬噸,為打好大氣污染防治攻堅戰提供了堅強保障。到2025年,可再生能源利用量總量預計達到10億噸標準煤左右,占一次能源消費總量的18%左右。 (四)推動終端能源消費電氣化 電能是清潔、高效、便捷的二次能源,電力是能源清潔低碳轉型的關鍵領域。十年來,我國電氣化進程持續推進,終端用能電氣化水平從22.5%提高到27%,提升了近5個百分點,電力對我國經濟發展起到重要支撐作用。 2021年,全社會用電量同比增長10.3%,達到8.3萬億千瓦時,創下自2012年來最高紀錄;年度用電增量約為“十三五”時期五年增量的一半。 全面推進電能替代。2021年,新增電能替代電量約1700億千瓦時,為能源清潔化發展和打贏藍天保衛戰作出重要貢獻。該趨勢在未來將繼續維持,到2025年,電能占終端用能比重預計達到30%左右。 建成全球最大充換電網絡。截至2022年6月份,已累計建成392萬臺電動汽車充電設施,2025年將滿足超過2000萬輛電動汽車的充電需求。2021年,新能源汽車產銷雙雙突破350萬輛,分別達到了354.5和352.1萬輛,同比均增長1.6倍,連續七年位居全球第一,累計推廣量已超過900萬輛。目前我國新能源汽車保有量,已穩居世界第一。 二、能效提升取得積極進展 黨的十八大以來,我國以較低的能源消費增速支撐經濟的中高速增長,能源利用效率大幅提升,節能減排工作深入開展,能耗“雙控”制度建立實施并不斷完善,為實現碳達峰碳中和目標任務提供重要支撐。 (一)能源利用效率進一步提升 十年來,我國經濟穩中有進,工業化、城鎮化快速發展,能源消費保持剛性增長,能源消費總量從2012年的40.2億噸標準煤,增長至2021年的52.4億噸標準煤。民生用能保障有力,2020年,我國人均能源消費量3531千克標準煤,比2012年增長18.9%,年均增長2.2%。推進工業化、城鎮化以及改善民生等艱巨任務,決定了未來一個時期我們仍將保持對能源消費增長的剛性需求。

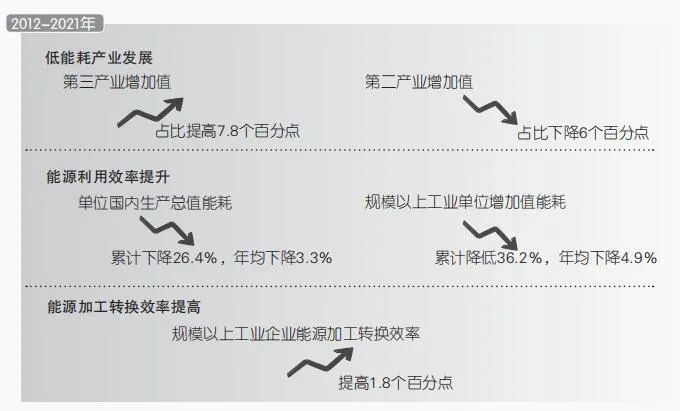

經濟結構不斷優化升級。2021年,第三產業增加值占國內生產總值比重為53.3%,比2012年提高7.8個百分點;第二產業增加值比重為39.4%,比2012年下降6個百分點。低能耗產業的快速發展保證了我國以較低的能源消費增長支撐經濟的中高速增長。 能源利用效率大幅提升。十年間,我國以年均3.0%的能耗增速支撐了年均6.6%的國內生產總值增速,單位國內生產總值能耗累計降低26.4%,年均下降3.3%,相當于少用能源約14.0億噸標準煤,少排放29.4億噸二氧化碳,有力緩解了能源供需矛盾,經濟社會發展質量和效益持續提升。 能源加工轉換效率整體提高。2021年與2012年相比,規模以上工業企業能源加工轉換效率提高1.8個百分點。其中,火力發電提高2.3個百分點,供熱提高4.8個百分點,原煤洗選提高3.2個百分點,煉焦提高1.5個百分點。 (二)節能減排不斷取得新成效 十年來,各地區、各部門堅持節約能源和降低排放兩大方向,深入實施全社會節能增效,推動我國生態文明建設發生歷史性、轉折性、全局性變化。 節能法律法規和標準體系逐步完善,節能制度保障不斷強化。修訂實施《中華人民共和國節約能源法》,建立完善工業、建筑、交通等重點領域和公共機構節能制度,健全節能監察、能源效率標識、固定資產投資項目節能審查、重點用能單位節能管理等配套法律制度。“十一五”以來,國務院在每個五年規劃期均出臺節能領域專項規劃。累計發布節能領域國家標準378項。加強節能執法監督,強化事中事后監管,嚴格執法問責,確保節能法律法規和強制性標準有效落實。 配套政策不斷健全,節能市場化機制逐漸形成。實行促進節能的企業所得稅、增值稅優惠政策。鼓勵進口先進節能技術、設備,控制出口耗能高、污染重的產品。健全綠色金融體系,利用能效信貸、綠色債券等支持節能項目。創新完善促進綠色發展的價格機制,調動市場主體和居民節能的積極性。正式啟動全國統一碳排放權交易市場,同時開展用能權交易試點。大力推行合同能源管理,加強電力需求側管理。建立能效“領跑者”制度,推動終端用能產品、高耗能行業、公共機構提升能效水平。 深入推進在用車輛污染治理。推進重點區域國三及以下排放標準營運柴油貨車淘汰工作,十年間淘汰老舊和高排放機動車輛超過3000萬輛。機動車排放標準和油品質量標準實現了從國四到國六的“三級跳”,全面供應國六標準車用汽柴油,油品質量、機動車污染物排放強度都達到了國際先進水平。 二氧化碳排放控制取得積極成效。2020年單位國內生產總值二氧化碳排放相比2015年下降了18.8%,順利完成了“十三五”下降18%的目標任務,較2005年下降48.4%,超額完成40%~45%的控制溫室氣體排放目標,基本扭轉了二氧化碳排放快速增長的局面。2021年,全國單位國內生產總值二氧化碳排放同比下降3.8%,為完成“十四五”碳強度下降18%的目標任務奠定良好基礎。 (三)能耗“雙控”制度建立實施并不斷完善

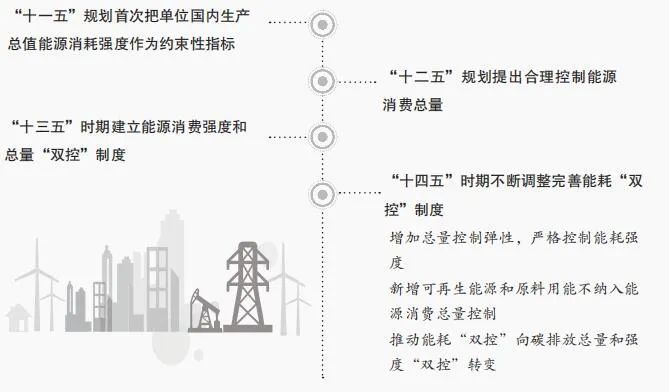

從“十一五”規劃首次把單位國內生產總值能源消耗強度作為約束性指標,到“十二五”規劃提出合理控制能源消費總量,再到“十三五”時期建立能源消費強度和總量“雙控”制度,我國能耗“雙控”工作取得明顯成效,“十三五”時期我國能耗強度繼續大幅下降,能源消費總量增速較“十一五”“十二五”時期明顯回落,在支撐經濟社會發展的同時,為促進高質量發展、保障能源安全、改善生態環境質量、應對氣候變化發揮了重要作用。 “十四五”時期,能耗“雙控”制度將不斷調整完善。一是增加總量控制彈性,嚴格控制能耗強度。《“十四五”現代能源體系規劃》并未設置能源消費總量目標,而是把單位國內生產總值能耗降幅作為重要約束性目標,凸顯了對高質量發展的要求。二是激勵能源消費結構調整,新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制,給消費側留出合理可行的“出路”,有效避免能耗“雙控”政策制約經濟發展。三是強化“雙碳”目標導向,推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。一方面,更加鮮明地突出控制化石能源消費的政策導向,有利于鼓勵和推動可再生能源加快發展;另一方面,有利于統籌發展和減排,有利于統籌能源安全和轉型,今后可以更多依靠非化石能源的增長,來滿足能源消費合理的增長。 實行能源消費強度和總量“雙控”是黨中央、國務院加強生態文明建設、推動高質量發展的重要制度性安排,“十四五”是實現碳達峰的關鍵期和窗口期,能耗“雙控”是實現碳達峰碳中和目標任務的關鍵支撐。 三、重點領域節能成效明顯 黨的十八大以來,我國不斷推進技術節能、管理節能、結構節能,綠色制造工程大力實施,建筑能效穩步提升,綠色低碳交通運輸體系加快形成,重點領域節能成效明顯,綠色低碳轉型蹄疾步穩。 (一)工業領域推進綠色制造 工業領域能源消費量占全社會能源消費總量的65%左右,是節能降碳的主戰場之一。十年來,工業領域以傳統工業綠色化改造為重點,大力實施綠色制造工程,工業綠色發展取得明顯成效。 能源利用效率顯著提升。2021年規模以上工業單位增加值能耗相比2012年累計降低36.2%,年均下降4.9%,鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等重點用能行業能效水平均顯著提高。2021年,在統計的重點耗能工業企業39項單位產品生產綜合能耗中,近九成比2012年下降。其中,噸鋼綜合能耗下降9.8%,火力發電煤耗下降5.8%,燒堿、機制紙及紙板、平板玻璃、電石、合成氨生產單耗分別下降17.2%、16.8%、13.8%、13.3%、7.1%。 工業節能標準體系逐步健全。截至目前,工業節能領域國家標準和行業標準約700項,初步構建了工業節能標準體系,有力保障了工業節能監察、節能診斷、能效“領跑者”遴選等一系列政策落地實施。 綠色低碳產業初具規模。當下,我國推動建設了2783家綠色工廠、223家綠色工業園區、296家綠色供應鏈企業,重點行業和重要領域綠色化改造加速推進;推廣了20000多種綠色產品和2000多項節能技術及裝備產品,逐步構建起從基礎原材料到終端消費品的綠色產品供給體系。節能環保產業產值超過8萬億元,年增速在10%以上。 (二)建筑領域提升節能標準 建筑領域是我國能源消費的另一大重要領域,建筑碳排放是城鄉建設領域碳排放的重點。十年來,我國建筑節能取得重大進展,為加快推動我國城鄉建設綠色發展奠定堅實基礎。 新建建筑節能標準進一步提高。陸續開展各氣候區居住建筑節能設計標準和公共建筑節能設計標準修訂工作,相繼發布《近零能耗建筑技術標準》《建筑節能與可再生能源利用通用規范》等相關標準。新建建筑能效水平不斷提高,新建居住建筑和公共建筑平均設計能耗水平較2016年分別降低30%和20%,每年每平方米碳排放強度平均降低7千克。超低能耗建筑規模持續增長,近零能耗建筑實現零的突破,截至2021年底,節能建筑占城鎮民用建筑面積比例超過63.7%,累計建設超低、近零能耗建筑面積超過1000萬平方米。 既有建筑節能改造穩步實施。結合城鎮老舊小區改造、北方地區冬季清潔取暖等工作,穩步推進北方采暖地區和夏熱冬冷地區既有居住建筑節能改造。截至2021年底,既有建筑節能改造約17億平方米。全國累計實施公共建筑節能改造面積2.95億平方米,由此每年可節約標準煤115萬噸,實現碳減排230萬噸。 可再生能源建筑應用規模持續擴大。截至2021年底,城鎮太陽能光熱建筑應用面積60億平方米,淺層地熱能建筑應用面積6.2億平方米,太陽能光伏發電建筑應用裝機3000萬千瓦,城鎮可再生能源替代率達6%。2021年頒布實施的《建筑節能與可再生能源利用通用規范》,明確要求自2022年4月1日起新建建筑應安裝太陽能系統,促進可再生能源在建筑上的規模化高效應用。 (三)交通領域加快形成綠色低碳運輸方式 交通運輸是全社會能源消費的第三大領域,交通運輸行業是全社會重點關注的碳減排行業。十年來,交通運輸領域深入踐行綠色理念,持續推進節能降碳,環境友好程度不斷增加,綠色低碳交通運輸體系加快形成。 深入推進運輸結構優化調整。推動大宗貨物集疏港運輸向鐵路和水路轉移。截至2020年底,全國鐵路完成貨運量比2017年增加7.8億噸,沿海港口大宗貨物公路運輸量比2017年減少3.7億噸,全國水路貨運量比2017年增加5.7億噸。 加快清潔能源運輸裝備應用。新投入營運天然氣車輛超過18萬輛,新能源公交車超過40萬輛,新能源貨車超過43萬輛,電能驅動港口起重機比例由2010年的30%實現了全覆蓋,極大地改善了行業用能結構,累計節約超過170萬噸標準煤,替代燃料量超過600萬噸標準油,減少二氧化碳排放960萬噸。推進LNG動力船舶發展,“十二五”以來,共拆解改造內河船舶4.71萬艘,新建LNG動力船、三峽大長寬比船等示范船411艘。實施港口岸電改造,2021年完成5000多艘船舶的岸電受電設施改造。 四、全社會節能意識不斷增強 黨的十八大以來,我國加快推動生活方式綠色化,引導樹立勤儉節約的消費觀,倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式,社會全面動員、企業積極行動、全民廣泛參與,節能理念深入人心,綠色生活方式加快形成。 (一)公共機構發揮示范引領作用 公共機構既是能源消費者,又是節約能源和保護環境工作的倡導者和管理者。黨的十八大以來,全國公共機構能效水平持續提升,在引領和帶動全社會提高節能減排和環境保護意識、推進綠色發展等方面發揮了重要的影響和示范作用。 據初步統計,2021年全國公共機構人均綜合能耗、單位建筑面積能耗與2012年相比分別下降21.7%、18.8%。12萬余家縣級以上黨政機關申報建成節約型機關,已驗收通過6.4萬家,中央和國家機關本級全部建成節約型機關。5114家公共機構建成節約型公共機構示范單位,376家公共機構被評為能效“領跑者”,168家公共機構被評為水效“領跑者”。 (二)各行業各企業積極行動 電力、煤炭、鋼鐵、有色、建材、石化、化工、印染、造紙等高耗能、高排放行業深入開展以“三比一降”(比創新、比技能、比管理、降能耗和排放)為主要內容的達標競賽活動。通過達標競賽,有力促進重點行業節能減排目標任務的完成,帶動各行業節能降耗工作廣泛開展。 國資委對中央企業節約能源與生態環境保護實行動態分類監督管理,按照企業所處行業、能源消耗、主要污染物排放水平和生態環境影響程度,將中央企業劃分為三類。此外,國資委還將中央企業節約能源與生態環境保護考核評價結果納入中央企業負責人經營業績考核體系。 (三)全民廣泛參與 全社會節能意識不斷增強。全國節能宣傳周活動、低碳日活動持續深化,成為宣揚綠色低碳發展理念,培育全社會簡約適度、綠色低碳生活方式的重要平臺。近年來,綠色生活創建行動全面展開,節約型機關、綠色家庭、綠色學校、綠色社區、綠色出行、綠色商場、綠色建筑等創建目標任務基本完成,民眾低碳意識不斷提升,簡約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式已經成為新的風尚。 低碳試點示范工作深入推進。自2010年以來,我國陸續在6個省和81個城市開展了低碳試點,涉及31個省(區、市),涵蓋全部5個計劃單列市。鼓勵地方探索開展近零碳排放區示范工程相關研究。“十三五”以來,低碳試點工作不斷深化。試點省市在完善體制機制、產業結構調整、能源結構優化、節能提高能效、提高公眾意識等方面開展了大量工作,探索符合本地實際的低碳發展路徑。 綠色出行行動廣泛開展。相關部門連續多年組織開展綠色出行宣傳月和公交出行宣傳周活動。分三批在全國87個城市開展國家公交都市建設示范工程,全面落實城市公共交通優先發展戰略,推動形成城市公共交通引領城市發展的模式,加快確立城市公共交通的主體地位。作者:楊永明 原標題:深入推進能源消費方式變革——非凡十年·能源發展成就報告 來源:中能傳媒研究院 編 輯:也禾 | |

歡迎訪問哈爾濱天翊煤礦救援裝備有限公司官方網站,集科研開發、設計、生產、銷售和售后服務為一體的科技型企業。

新聞中心

news center

非凡十年·能源發展成就報告——深入推進能源消費方式變革

2022-10-26

聯系我們

公司地址 : 黑龍江省哈爾濱市呼蘭區勝利街

聯系方式 : 400-015-0451

售 后 : 0451-57368359

郵 箱:3436340381@qq.com

1688 官方①店

官方小程序

官方抖音

微信公眾號